Die verschiedenen Keyword-Arten und die Identifikation der Suchintention in englisch Search Intent bzw. die Nutzerintention eines Keywords ist der wichtigste Schritte im Rahmen der Keyword-Analyse. Warum? Weil Landingpages bzw. Zielseiten dem Zweck gemäß der Suchintention entsprechen sollten. Nachfolgend einige Erläuterungen rund zu den verschiedenen Suchanfragearten, deren Suchabsicht und Ansätze, um herauszufinden wie Google eine Keyword betreffend der Suchintention klassifiziert.

Inhaltsverzeichnis

- 1 Grundsätzliche Gedanken zur Bestimmung der Suchabsicht

- 2 Vorgehensweise: Identifikation der Suchintention

- 3 Identifikation der Nutzerintention nach Art des rankenden Inhalts

- 4 Identifikation der Suchabsicht nach Universal Search Einblendungen & Knowledge Graph

- 5 Beispiele für die Identifikation der Suchintention / Nutzerintention anhand der SERPs

- 6

- 7 Suchintention bestimmen nach Shopping-Anzeigen

- 8 Wie ermittelt man die lokale / regionale Nutzerintention?

- 9 Die Nutzerintention bei Keywords kann sich ändern

- 10 Tools zur Bestimmung der Suchintention

- 11 Unsere Matrix für die Bestimmung der Suchintention

- 12 Optimierung nach Nutzerintention

Grundsätzliche Gedanken zur Bestimmung der Suchabsicht

Ich bin immer wieder erstaunt, darüber wie wenig sich SEOs trotz der eindeutigen Hinweise in den Google Quality Rater Guidelines mit der Suchabsicht von Keywords und deren Identifikation beschäftigen. Für mich ist es ein von Beginn an zentrales Thema im Suchmaschinenmarketing, gerade auch mit Blick auf die steigende Bedeutung von Nutzersignalen beim organischen Ranking.

Als ich 2011 das erste Mal die Quality Rater Guidelines zu Gesicht bekommen habe fiel mir der immer wieder vorkommende Verweis auf die Suchintention (Searcher Intent) auf (mehr zu den Quality Rater Guidelines übrigens hier: Die Google Quality Rater Guidelines & Was SEOs daraus lernen können ).

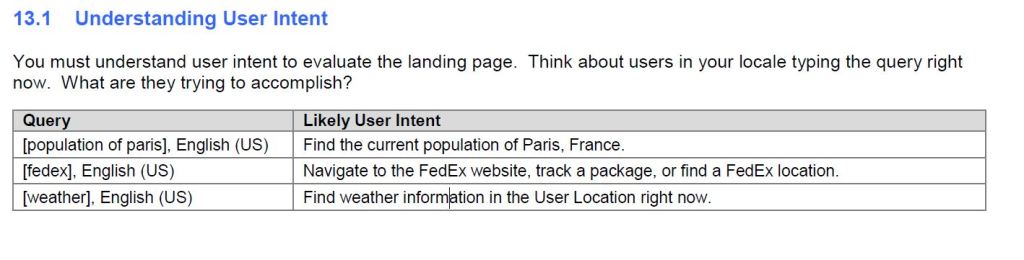

Natürlich hatte man sich auch davor insbesondere beim Schalten von AdWords –Anzeigen mit den verschiedenen Suchabsichten hinter einem Keywords nach dem klassischen Modell Informational, Transactional, Navigational und Brand beschäftigt. Aber durch die Hinweise in den Quality-Rater-Guidelines wurde die Beziehung zwischen der Suchabsicht und dem Landingpage-Zweck und dadurch auch dem Ranking noch klarer.

Google weist in den Guidelines klar daraufhin, dass die Such-Evaluatoren zuerst die Suchabsicht hinter einem Keyword verstehen müssen bevor sie mit der Bewertung der Suchergebnisse fortfahren.

“Understanding the query is the first step in evaluating the task. If you don’t understand the query or user intent, do web research using the Google search engine or an online dictionary or encyclopedia. If you still don’t understand the query or user intent, please release the task.”

Und an anderer Stelle noch einmal:

Google hat ein großes Interesse daran Inhalte gemäß der Suchintention des Nutzers bzw. Nutzerintention auszuliefern. Nur so ist das Nutzer-Erlebnis und damit die Zufriedenheit mit dem Ergebnis garantiert.

Deswegen macht eine Klassifizierung von Suchtermen in Keyword-Arten nach Suchintention bzw. Nutzerintention für die Suchmaschinenoptimierung in jedem Fall Sinn.

Vorgehensweise: Identifikation der Suchintention

Wir haben bei Aufgesang seit 2011 ein eigenes manuelles Verfahren zur Identifikation der Suchintention entwickelt, auf das ich im Folgenden genauer eingehen möchte.

Diese Vorgehensweise lässt sich aktuell leider nur manuell bewerkstelligen, da eine Klassifizierung des Zwecks einer rankenden Zielseite nicht immer allein über die Klassifizierung der Domain bzw. Publishers ermitteln lässt. Bei bestimmten Seiten wie z.B. wikipedia, ebay oder amazon muss man die SERPs nicht verlassen, um zu sagen, ob es sich um kommerzielle Angebotsseiten, Shop-Kategorie-Seiten, Produkteinzelseiten … ohne weitergehende Informationen handelt. Doch ein genauerer Blick auf die Inhalte auf den Zielseiten macht oft Sinn.

So ist z.B. hornbach.de ein Shop, bietet aber eine Menge nützliche Tutorials rund um handwerkliche Themen an, über die sie bei entsprechenden Begriffen gut zu finden sind. Man sollte sich deswegen mit den Inhalten und derene Zweck auf den rankenden Zielseiten bschäftigen.

Die erste Seite gibt einem dann einen Eindruck darüber welche Dokumente/Inhalte ranken, wie die Anzeigen aussehen und welche Universal-Search-Elemente eingeblendet werden.

Dazu gibt man bei Google in einem weitestgehend „cleanen“ Browser, also nicht bei Google eingeloggt, deaktivierten Webprotokoll den zu untersuchenden Suchbegriff ein. Zusätzlich kann man das Geo-Location des Browsers deaktivieren . Die cleanste Version des Google-Rankings hat man, wenn man auf Google-Suchpartner wie z.B. t-online-suche oder die web.de suche zurückgreift. Allerdings fehlen hier dann eventuell ausgespielte Knowledge-Graph-Boxen oder Shopping-Anzeigen, die zur schnelleren Keyword-Analyse behilflich sind. Zur Identifikation von Informational Transactional oder Commercial Keywords sollte man aus diesem Grund lieber in der Google-Umgebung die Keyword-Analyse durchführen. Für Regional Keywords empfehle ich hingegen die Nutzung der Partnersuchen. Dazu aber weiter unten mehr.

Identifikation der Nutzerintention nach Art des rankenden Inhalts

Die Art des insbesondere auf der ersten Suchergebnisseite (SERP) rankenden Inhalts gibt eine Auskunft darüber, was Nutzer für Inhalte suchen, wenn sie einen Begriff in den Google Suchschlitz eingeben. Der Zweck der Landingpage bzw. des Inhalts, der dort präsentiert wird sollte der Suchabsicht entsprechen. Dazu auch nochmal ein Auszug aus den Google QRG:

“Why is it important to determine the purpose of the page for PQ rating?

-

The goal of PQ rating is to determine how well a page achieves its purpose. In order to assign a rating, you must understand the purpose of the page and sometimes the website.

-

We have very different standards for different types of pages. By understanding the purpose of the page, you’ll better understand what criteria are important to consider when evaluating that particular page.

-

Websites and pages should be created to help users. Websites and pages which are created with intent to harm users, deceive users, or make money with no attempt to help users, will receive a very low PQ rating. More on this later. „

Berücksichtigt man die Suchintention bei der Erstellung einer SEO-Landingpage sollte man beim Ranking Vorteile gegenüber den Dokumenten haben, den Zweck gemäß Suchabsicht nicht berücksichtigt.

Darüber wie Google die Klassifizierung gemäß Zweck der Landingpage durchführt kann man spekulieren. Eine Möglichkeit ist, dass Google sich bereits bei der Indexierung an bestimmten Signalwörtern, Textlänge, Transaktionselementen … im Main Content (MC) orientiert und darüber eine Klassifizierung nach kommerzielle/transaktionsorientiert oder informationsorientiert vornimmt.

Hier bildet Google verschiedene Cluster je nach Art des Dokuments. So ist Google dann auch in der Lage pro Cluster verschiedene Rankingsignale unterschiedlich gewichtet in in Form individueller Algorithmen pro Cluster anzuwenden.

Bei bisher unbekannten Suchtermen wird Google versuchen insbesondere auf der ersten SERP erst einmal die relevantesten Inhalte aus dem jeweiligen Clustern in ausgewogener Form auszuliefern. Durch das Nutzerverhalten kann Google dann nach und nach die eigentliche Suchintention bei einem Keyword ermitteln.

Durch die immer wichtigere Bedeutung von Nutzersignalen glaube ich aber auch daran, dass Google eine solch statische Klassifizierung nicht immer vornimmt, sondern die Nutzersignale wie SERP-CTR, Return-to-SERP behaviour entscheidend das Ranking beeinflussen. Deswegen macht eine Zweck-orientierte Erstellung von Landingpages umso mehr Sinn. Dabei kann dann die Verwendung von Signalwörtern, die dem Zweck des Inhalts stützen auch Sinn machen, da der Nutzer schnell erkennt, ob das Suchergebnis das Richtige für ihn ist.

Am Ende wird es wahrscheinlich auf eine Mischform hinauslaufen, bei der die Rankings auf der ersten Seite stark durch die Nutzersignale beeinflusst werden und alle folgenden Rankings über eine Vordefinition nach dem Zweck folgen.

Identifikation der Suchabsicht nach Universal Search Einblendungen & Knowledge Graph

Hat Google hinter einem Keyword eine informationsgetriebene Suchabsicht identifiziert findet man auf der ersten Seite oft auch Universal Search Einblendungen. Hier einige Beispiele dafür:

- Einblendungen aus Google News auf der ersten Seite. Jemand der sich Google News ansehen möchte sucht tagesaktuelle Informationen. (Hinweis: Informational / Topical Keyword)

- Universal-Search-Einblendungen aus Video-Suche. Jemand, der sich ein Video ansehen möchte sucht erst einmal Informationen oder Entertainment.(Hinweis auf Informational Keyword)

- Einblendung wissenschaftlicher Arbeiten. Die Einblendung wissenschaftlicher Arbeiten ist ein klares Indiz für eine informationsgetriebene Suchanfrage.

- Die Einblendung von Knowledge Graph Boxen sind oft auch ein Indiz für informationsgetriebene Suchanfragen. Das kann sich aber ändern, da Google hier auch mit kommerziellen Angeboten in Knowledge Grap Boxen experimentiert und Einblendungen bei umkämpften Money Keywords experimentiert.

- Die sogenannten Seven-Packs aus Google mybusiness sind ein klares Indiz für regionale Wichtigkeit.

Nachfolgende einige Beispiele zur Veranschaulichung.

Beispiele für die Identifikation der Suchintention / Nutzerintention anhand der SERPs

Hier mal am Beispiel Krankenversicherung verdeutlicht. Die ersten 5 Suchtreffer ergeben folgendes Bild:

Der erste Treffer ist Wikipedia. Ohne sich das Dokument im Einzelnen anzusehen ist klar, dass dieser Inhalt informationsgetriebener Natur ist.

Das Zweite Dokument ist ein ebenfalls informationsgetriebener Inhalt.

Der dritte Platz wird von einem kommerziellen Inhalt besetzt.

Auch der auf Platz 4 rankende Inhalt ist zwar ein Fachportal eines kommerziellen Anbieters, aber informiert. Dort wird zwar der für diesen Bereich typische Vergleichsrechner angeboten, aber der Fokus des Inhalts liegt auf dem ersten Blick auf der Information.

Dann kommt die Bildersuche. Bilder haben i.d.R. mehr einen informativen Charakter als kommerziellen Zweck.

Geht man alle 10 Ergebnisse der ersten Seite einmal durch ergibt sich dann folgendes Bild:

Die Google News Einblendung ist auch ein klares Signal für informationsorientierte Suchintention. Bis auf Platz 10 und 3 handelt es sich bei allen Ergebnissen um informationsgetriebene Inhalte. Was man daraus ableiten kann muss ich denke ich nicht mehr erläutern.

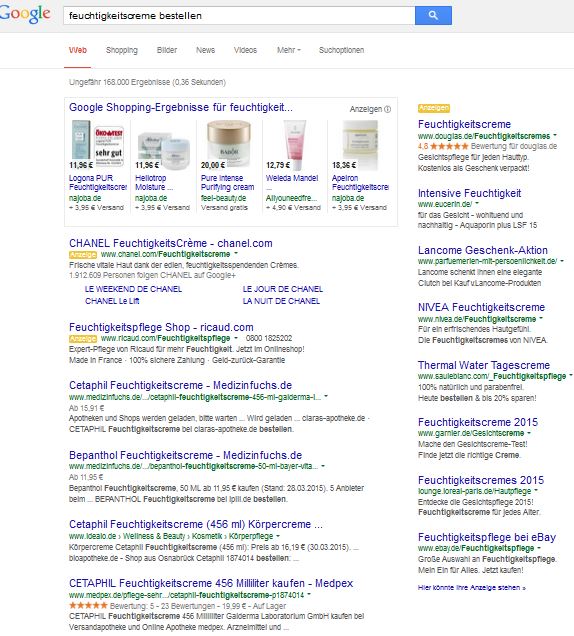

Suchintention bestimmen nach Shopping-Anzeigen

Bei klar kommerziell getriebenen Suchanfragen werden i.d.R. auch Shopping-Anzeigen eingeblendet, wie die Suchanfrage „feuchtigkeitscreme bestellen“ zeigt. Beim obigen Beispiel des Suchbegriffs „feuchtigkeitscreme“ fehlen Shopping-Anzeigen. Hier scheint der Grad der Kommerzialität nicht ganz so hoch wie bei „feuchtigkeitscreme bestellen“. Hier sind ebenfalls die Nutzerdaten in Form der Anzeigen-CTR entscheidend, ob sich Google für Text- oder Shopping-Anzeigen entscheidet und könnte diese Information darüber gleichzeitig auf die organischen Suchtreffer anwenden.

Eine Verifizierung der Suchintention pro Keyword kann man zudem über die Höhe des CPCs vornehmen. Commercial Keywords haben meistens einen hohen CPC im Vergleich zu z.B. Informational Keywords. Dieses Kriterium würde ich aber nur zur Verifizierung hin anziehen und nicht zur Bestimmung, da es sehr hochvolumige Informational Keywords mit hohen CPCs auch geben kann.

Wenn man Zugriff auf die CTR-Daten eines Keywords hat kann auch diese Klickrate zur Verifizierung heranziehen. Diverse Studien haben gezeigt, dass die Klickrate auf den Anzeigen bei Informational Keywords geringer ist als bei Commercial Keywords. Da diese aber stark vom Anzeigentext und der Anzeigenposition abhängig ist, ist dieses Kriterium eher mit Vorsicht zu genießen.

Wie ermittelt man die lokale / regionale Nutzerintention?

Zur Bestimmung der Lokalität bzw. Regionalität von Keywords gibt es mehrere Möglichkeiten. Im Folgenden möchte ich auf zwei dieser Möglichkeiten eingehen. Wichtig hierbei ist, dass die Browser möglichst „historienfrei“ sind, also die Webprotokoll-Daten sauber sind und man nicht im Google-Konto eingeloggt ist. Zum Thema „Aktivitäten im Webprotokoll löschen“ hier mehr bei Google. Eine Nutzung des Google-Chrome-Incognito-Modus ist eine Möglichkeit. Hier werden deutlich weniger Informationen durch Google erfasst. Die Standort-Informationen werden allerdings weiterhin genutzt – mehr zum Incongnito-Modus bei Google.

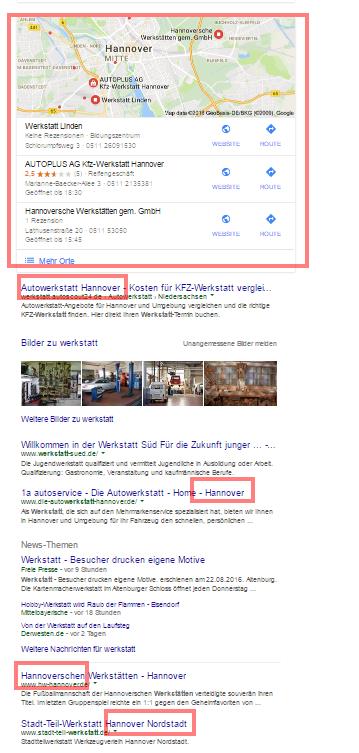

Die erste Möglichkeit ist die Abfrage eines Keywords wie z. B. „werkstatt“ bei Google. In meinem Fall suche ich von einem Desktop-PC vom Standort Hannover Nordstadt:

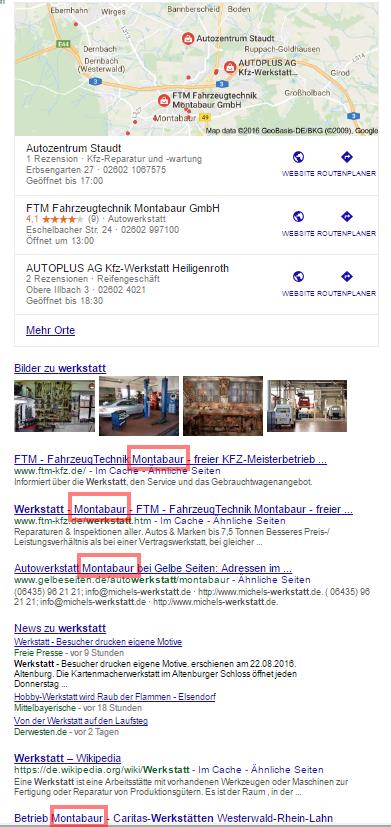

Ein erster Hinweis auf die Regionalität des Keywords „werkstatt“ ist die mybusiness-Box oberhalb der organischen Suchergebnisse. Das alleine reicht aber nicht aus, denn Google liefert diese Boxen auch gerne bei Keywords mit sehr geringer oder gar keiner Lokalität „testweise“ aus. Anhand der Seitentitel erkennt man bereits, dass es sich hier wohl um einen regionalen Suchbegriff handelt. Die identische Suchanfrage nochmal über einen Proxy-Server mit Standort Montabaur ergibt folgendes Bild:

Interessant hierbei ist, dass die Google-News-Ergebnisse wie bei der Abfrage aus Hannover unterhalb der ersten vier Ergebnisse platziert, die Ergebnisse der Bilder-Suche aber unterschiedlich sind. Es könnte also sein, dass sich Suchende aus der Region Montabaur bei der Suchanfrage „werkstatt“ häufiger Bilder ansehen als Werkstatt-Suchende aus der Region Hannover. Das ist aber Spekulation. Keine Spekulation ist, dass beim Keyword „werkstatt“ eine regionale Suchintention besteht. Als Gegentest die Suchergebnisse zu einem nicht regionalen Keyword:

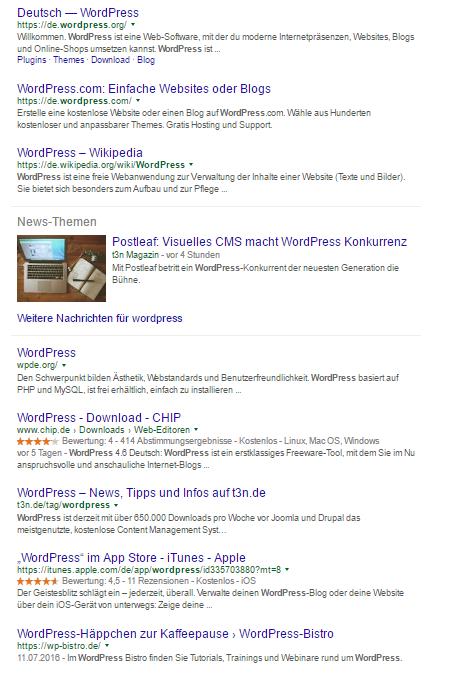

Suchanfrage „wordpress“ Standort: Hannover

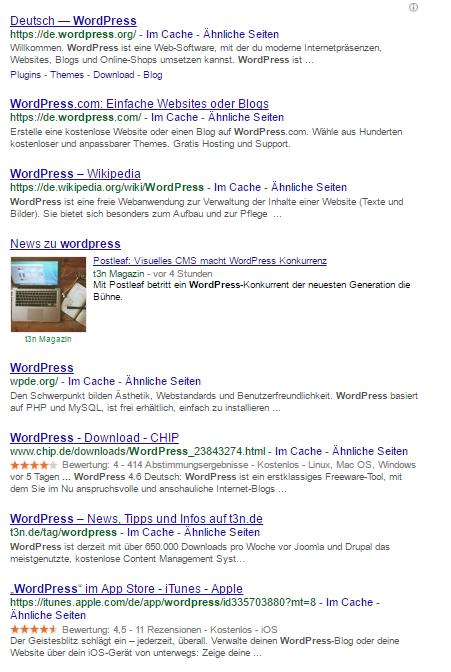

Suchanfrage „wordpress“ Standort: Montabaur

Bei nicht-regionalen Suchanfragen sind die Suchergebnisse identisch.

Dieser Weg zur manuellen Identifikation der regionalen Suchintention kann teilweise etwas unsauber sein. Deswegen nachfolgend noch eine zweite Möglichkeit.

Die Nutzerintention bei Keywords kann sich ändern

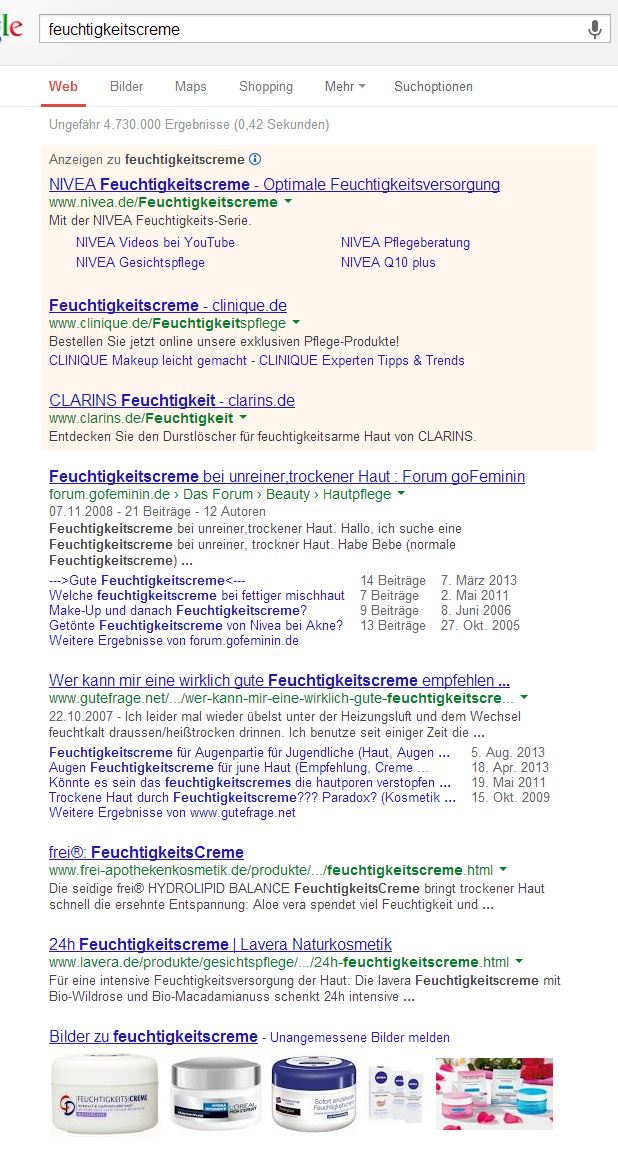

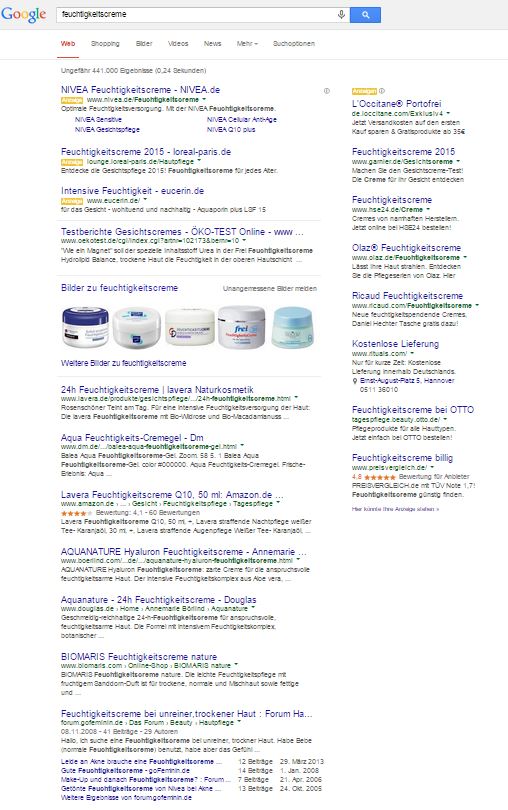

Am Beispiel der Suchanfrage Feuchtigkeitscreme wird deutlich, dass Suchabsichten nicht statisch sind, sondern sich verändern können. Nachfolgend ein Vergleich der ersten Suchergebnisse aus 2015 und 2013:

2013:

2015:

Während 2013 an den ersten beiden Positionen Foren-Einträge, die rein informativ sind, angezeigt wurden, sind es 2015 großteils kommerzielle Angebote, die sich auf den ersten Positionen wiederfinden.

Tools zur Bestimmung der Suchintention

Im täglichen Agentur-Geschäft überprüfen wir nun bereits seit 2011 im Rahmen unserer Keyword-Analyse Nutzerintentionen von Suchbegriffen über manuellen Wege. Eine automatisierte Analyse durch Tools halten wir bis dato noch nicht für sinnvoll.

Dennoch gibt es am Markt einige Ansätze, die hier Erwähnung finden sollen.

Die Kollegen von One-Advertising bieten zwar ein Tool zumindest für die Ermittlung der regionalen Suchintention an, doch wir konnten keine hundertprozentige Übereinstimmung der Ergebnisse feststellen. Zudem ermitteln sie die Lokalität der Keywords über eine andere Methodik (basierend auf Google Suggest im Abgleich mit einer eigenen Datenbank) als wir es tun.

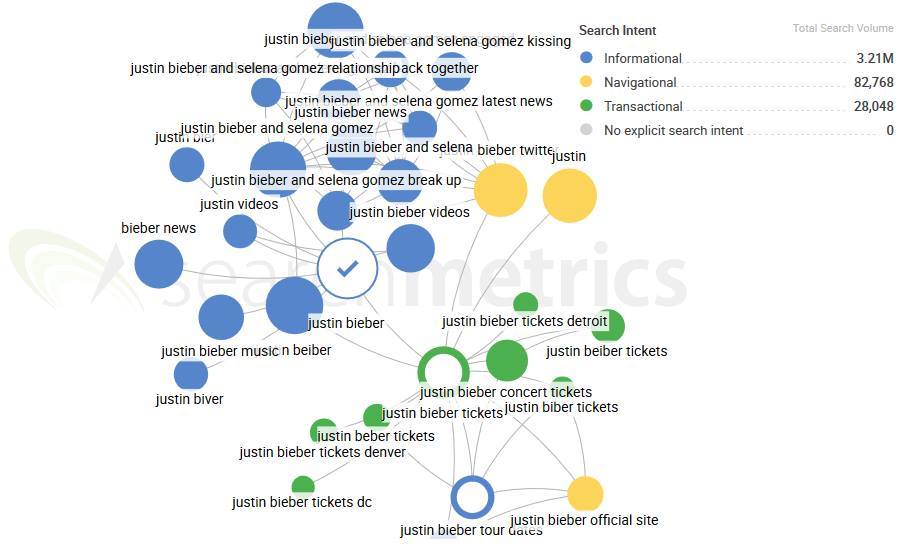

Für die Ermittlung von transaktions- und informationsorientierten Keywords hat Searchmetrics im Rahmen des Content Experience Tools einen automatisierte Möglichkeit geschaffen. Hier wurden laut Aussagen von Malte Landwehr von Searchmetrics ein eigener Machine-Learning -Algorithmus mit Trainingsdaten aus ca. 1 Mio. Ergebnissen aus manuellen SERP-Analysen gefüttert, was nun ermöglicht die Suchintention pro Keyword automatisch abzufragen. Zumindest für Navigational, Informational und Transactional Keywords.

Screenshot Content Experience Tool von Searchmetrics

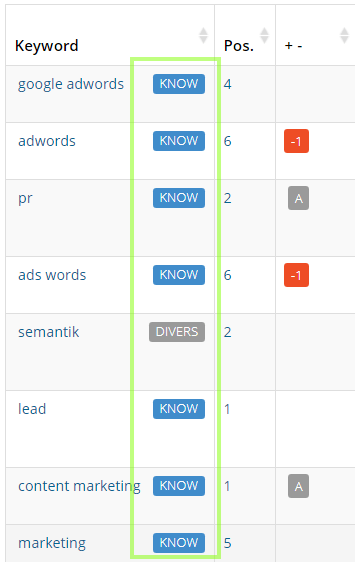

Seit 2019 bieten auch die Tools Sistrix und Metrics Tools Features an um die Suchintention pro Keyword zu bestimmen.

Analyse der Suchintention bei den metrics Tools

Allerdings konnten uns keine der angebotenen Lösungen so überzeugen, dass wir unsere manuelle Keyword-Analyse mit einem Tool ersetzen möchten. Aufgrund eines festen Workflows konnten wir allerdings über die Jahre einen effektiven Workflow entwickeln.

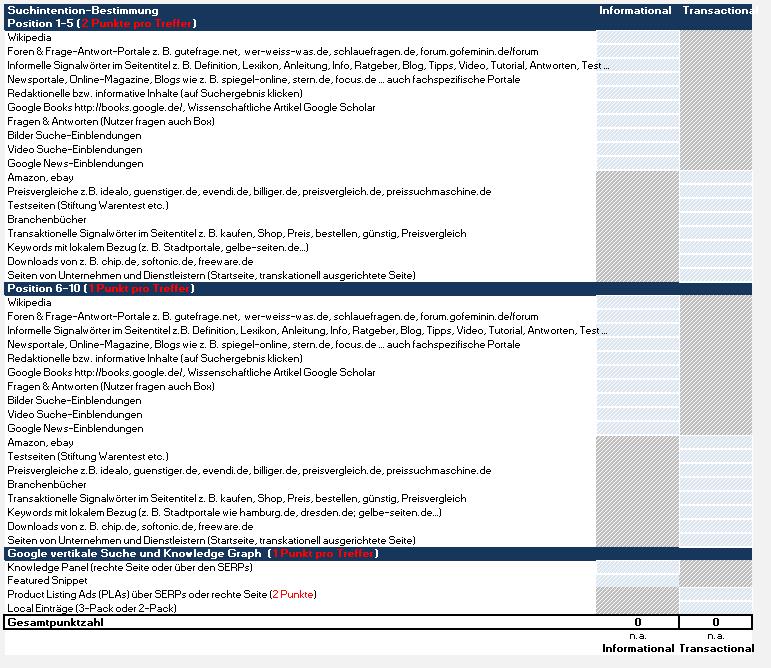

Unsere Matrix für die Bestimmung der Suchintention

Hier ein Screenshot unserer SERP-Analyse-Matrix zur Suchintentions-Bestimmung bei der Keyword-Analyse im Rahmen des Themen-Strategie-Plans. In dieser Matrix werden Punktzahlen je nach Position in den SERPs (Position 1-5 und Position 5 bis 10) für info oder trans vergeben. Bestimmte Elemente sind eher Merkmale für eine transaktionsorientierte Suchintention wie z.B. Preisvergleichs-Seiten, transaktionsorientierte Seitentitel, Shopping Ads, Google My Business Boxen … und manche Elemente sprechen eher für eine informationsorientierte Suchintention wie z.B. Wikipedia-Inhalte, Featured Snippets, Knowledge Panel, Knowledge Cards …

Matrix zur Bestimmung der Suchintention, © Aufgesang GmbH

Über die Gesamtpunktzahlen lassen sich dann die Keywords in transactional, transactional/informational, informational/transactional oder informational klassifizieren. Wir passen die Matrix seit 2013 regelmäßig an und ergänzen neue Elemente.

Optimierung nach Nutzerintention

Aus den bis hierher erwähnten Punkten lassen sich folgende Erkenntnisse und Maßnahmen für das Suchmaschinenmarketing (SEA+SEO) ableiten:

- Inhalte und Zweck der Landingpage müssen zu der Suchintention des Keywords passen. (siehe auch Hinweise aus den Quality Rater Guidelines) Das führt dann auch zu positiven Nutzersignalen.

- Für informationsorientierte Keywords müssen hollistische Informationen. Hierfür können Signalwörter wie z.B. Info, Definition, Ratgeber, Tipps … zur Verdeutlichung des informationsorientierten Dokumenten-Zwecks genutzt werden.

- Für kommerzielle Keywords spielen die Hollistik der Inhalte keine so große Rolle. Signale für kommerziellen Zweck eines Dokuments können Preise und Wörter wie bestellen, kaufen, Shop … sein.

- Eine regelmäßige Überprüfung der festgestellten Suchabsicht pro Keyword ist notwendig

- Die Google Suche: So funktioniert das Ranking der Suchmaschine heute - 13. Februar 2024

- Die 11 interessantesten Google-Patente aus dem Jahr 2023 und die Auswirkungen auf SEO - 30. November 2023

- Sind LLMO, GAIO oder GEO die Zukunft von SEO? - 4. Oktober 2023

- Googles Weg zur semantischen Suchmaschine - 29. Juni 2023

- Digital Authority Management: Eine neue Disziplin in Zeiten von SGE & E-E-A-T - 29. Juni 2023

31 Kommentare

Hallo Olaf,

vielen Dank für diesen detaillierten Beitrag.

Beste Grüße aus Hamm

Jonas

Super Beitrag.

Zum Thema „Tools zur Erkennung der Suchintention“: Ich arbeite gerade an einem Onlineshop und habe diverse Tools, unter anderem auch Semrush im Einsatz. Im Zuge der Keywordanalyse fallen mir dabei immer wieder offensichtlich falsche „Intentionen“ auf. Suchbegriffe, bei denen fast die komplette erste Seite der Suchergebnisse aus Kategorie-, zum Teil sogar Produktdetailseiten, besteht, das Tool mir aber weismachen will, dass die Intention hinter dem Begriff informationaler Natur ist.

Also, ich bin auf deiner Seite. Nicht auf Tools verlassen, sondern selber gucken 🙂 Eigentlich logisch.

Hallo Olaf, vielen Dank für den super ausführlichen Blogbeitrag. Er hilft mir definitiv weiter für die Erstellung meiner zukünftigen Blogartikel. Top! Weiter so. Viele Grüße, Marc

Hallo Olaf! Das ist echt ein sehr ausführlicher und informativer Artikel zu Thema. Insbesondere der Abschnitt über Klassifizierung der Suchintention nach Micro Intents war für mich interessant. Die richtige Suchintention in Nischen zu finden ist halt manchmal echt eine Herausforderung. Danke!

Olaf, sehr schöner Artikel.

Danke dir!

danke Olaf, ich lese Deine Beiträge immer sehr gern!

Guten Morgen,

das ist soweit ich bisher erkennen kann eine großartige Seite mit tollem Content.

Vielen Dank also bis hierher für deine Mühen und das Teilen deines Fachwissens!

Allerdings stolpere ich leider immer mal wieder bei manchen Sätzen wenn die Grammatik oder ähnliches nicht ganz richtig ist, oder dir eine Dopplung unterlaufen ist.

Das finde ich persönlich nicht so schlimm, da ich es wegen der Qualität der Artikel auf kleine Unachtsamkeiten schieben kann.

Ich denke es wäre dennoch schön, wenn du deine Beiträge immer noch einmal kurz von jemandem Korrektur lesen lassen könntest.

Das Problem kennt ja schließlich jeder von uns.

Es würde einfach einen noch besseren und professionelleren Eindruck machen denke ich.

Das wollte ich nur kurz los werden.

Liebe Grüße

Benjamin

Hallo Benjamin, danke für den Hinweis. Jeder hat irgendwo seine Schwächen. ich versuche auch daran zu arbeiten.

Hallo, das ist wirklich ein sehr interessanter Artikel. Ich bin auf der Suche nach einer Definition für Keywords, die als Ergbnis nicht die Suchintention des Nutzers ausgeben. Als Beispiel: Für einen Fotoautomaten Verleih wurde auf das Keyword „lustige Hochzeitsfotos“ optimiert. Der Grund war, dass viele Heiratende evtl. gar nicht wissen, dass man einen Fotoautomaten für eine Hochzeit mieten kann. Wie sinnvoll ist dies und kann man das irgendwie einordnen oder definieren?

Hallo Moritz, erst einmal gibt es kein Keyword ohne Suchintention. Auf was Du hinaus willst ist die Keyword-Rolle in der Customer Journey. Du kannst Inhalte für Keywords schaffen, die sich in der Pre-Awareness oder Awareness Phase befinden. Dein Beispiel wäre sowas. Allerdings solltest Du dann auch versuchen, die Leser dieses Inhalts in den weiteren Phasen der Customer Journey zu begleiten.

Feeery nice – steckt mal wieder mucho Mühe drin!

Danke Olleck 🙂

Btw – Kleiner Fehler oberhalb des „Kommentar abschicken“ Buttons:

Du kannst Dich auch eintragen ohne zu kommnetieren.

Schöner Artikel mit einer tollen übersichtlichen Darstellung der wesentlichen Suchanalysen aus Sicht von Marketern. Danke dafür!

In wie fern spielen den Adwords Anzeigen dabei ein rolle?

Hallo Peter,

ich weiß jetzt nicht genau auf was Deine Frage abzielt: Auf die Bestimmung der Suchintention? Als Shopping-Anzeigen sind ein Indiz dafür, dass es sich um eine transaktionsgetriebenes bzw. kommerzielles Keyword handelt.

Servus Olaf,

super Artikel. Auch die transaktionelle Begriffserläuterung finde ich einleuchtend. Kann es sein das du im Absatz „Keywords mit hohem Aktualitätsbedarf“ den letzten Satz abgeschnitten hast?

lg

André

Off-Topic:

Toller Artikel aber dein Sharebutton ist doof. Da muss man sich erst mal anmelden, dann kann man nicht buffern und Aufgesang ist nicht verlinkt… Hab das jetzt trotzdem geshart, vor einem mobilen Share habe ich aber noch Angst 🙂

Ist das nur auf dem mobile phone so…mit einloggen wäre mir neu

Super Artikel und sehr informativ. Vielen Dank Olaf.

Beste Grüße aus Berlin,

Alexander Konrad

‚Morgen, Olaf,

da hat jemand zu informellen Anfragen mal ein ganz schön dickes Stück Content generiert!

😉

Gruß

Miladin

Danke Miladin, ich bemühe mich immer wieder 🙂